──Based on “屋根裏の散歩者” by 江戸川乱歩

書庫開扉

貴女御殿 幻想書庫へ、ようこそ。

私はこの書庫をご案内いたします管理人——玻瑠(はる)と申します。

ここには、世界中から失われゆく幻想の記憶、

誰にも知られずに終わった夢の断片、

語られることのなかった物語たちが静かに眠っております。

本日お見せいたしますのは、かつてこの国に生きたひとりの記録。

——“江戸川乱歩”と呼ばれた男が遺した、異形の幻想。

彼の綴った断章は、いまもなお、夢の底でわずかに震えております。

その一篇を、今宵は皆様にご覧いただきたく存じます。

どうぞ、お心のご準備を。

ご案内いたしますのは、『散歩者』。

それは、まだ東京に夜霧が残っていた頃——

朽ちかけた御殿の屋根裏に、“それ”は静かに住んでおりました。

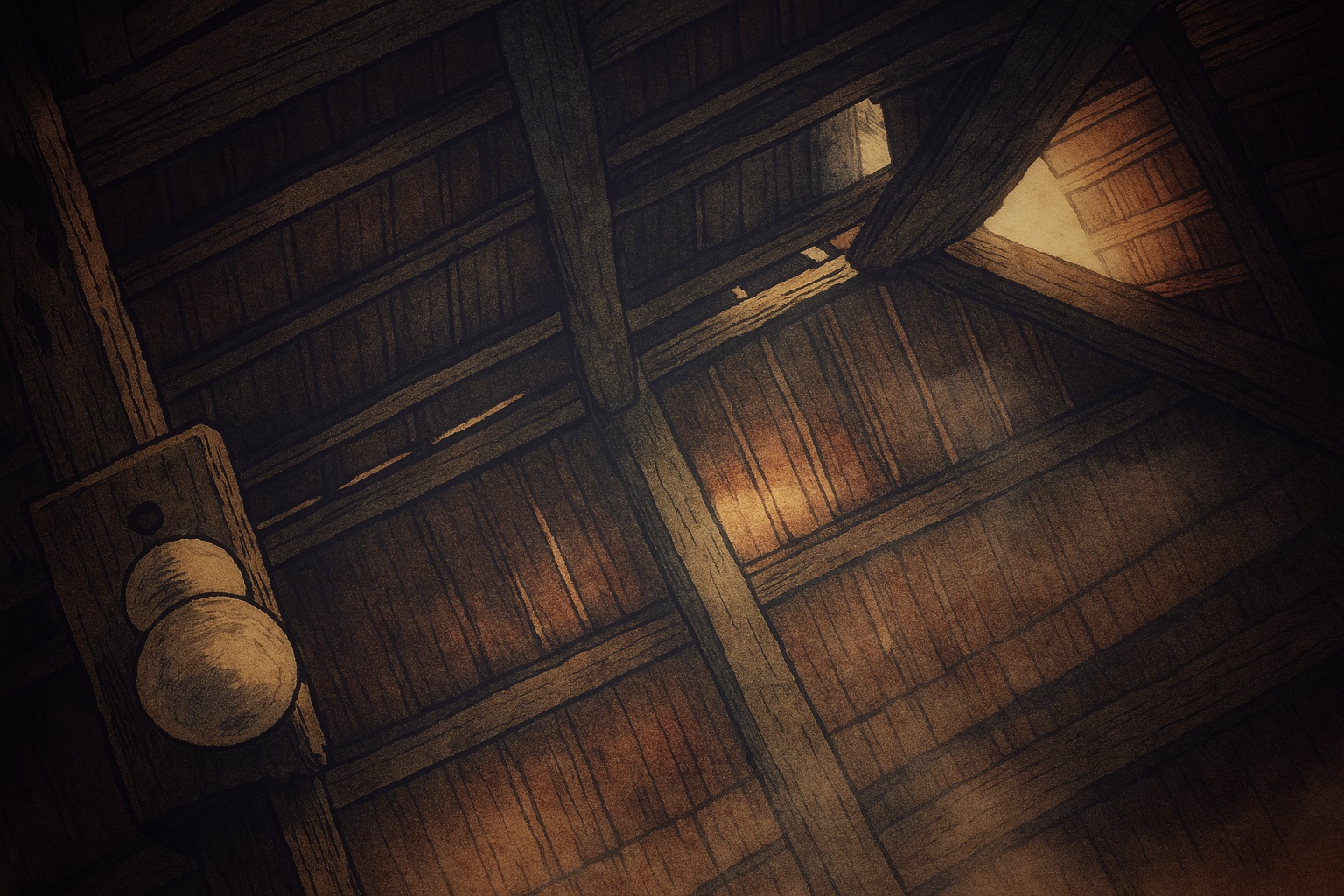

【第一章:屋根裏の部屋】

その屋敷には、風がなかった。

蝉の声が遠く、時折カラスがひと鳴きして、また静寂。

灰色の雲が流れ、空の色が見えない。東京の外れ、忘れられたような町だった。

門扉の錆びた蝶番が、ぎいと軋む。

「……あの、この部屋……まだ空いてますか?」

若い男の声。細身の体に薄い麻の上着、片手に古い鞄を下げていた。

声をかけたのは、門の内側から様子を窺っていた女中だった。

「屋根裏の部屋でございますか? ……何も、ございませんよ?」

そう言って女中が開けた門の先には、

洋館と和館が継ぎはぎに組まれたような、不思議な造りの屋敷が建っていた。

外壁の一部は剥がれ落ち、蔦が這い上がっている。

木製の窓枠には、黴の痕と古い結露の跡がこびりついていた。

「何もないほうが、落ち着きます。」

男はそう言って笑ったが、目は笑っていなかった。

木の階段は、歩くたびにぎいと鳴いた。

壁には、和紙の剥がれかけた掛け軸と、洋風の花瓶。

そして、その横には無表情な日本人形が置かれていた。

時代も趣もごちゃ混ぜに詰め込まれた屋敷は、まるで夢の中の構造物のようだった。

「こちらです……屋根裏へ上がる階段は急でございますので、どうかお気をつけて。」

女中が照らす行灯の明かりが、天井に影を揺らす。

その奥に見えたのは、年季の入った狭い梯子だった。

男は一段ずつ音を立てながら登っていった。

ふいに、後ろを振り返る。

しかし女中の姿は、もうそこにはなかった。

屋根裏部屋には、窓がひとつだけ。

夜の東京を斜めに切り取るように設けられた、小さなガラス窓だった。

そこから入る月の光だけが、部屋を満たしていた。

家具も飾りもない部屋。床も壁も天井も、ただの古びた木板。

だが——確かに、何かがいる。そんな気配が漂っていた。

「……私は、なぜここに来たんだ?」

男はポツリと呟いた。

まるで、その奇妙な気配に話しかけるように。

【第二章:気配と夢】

その晩、男はよく眠れなかった。

窓の外では、風のない空に雲がゆっくり流れていた。

時計の音もない。虫の音さえしない。

ただ、天井のどこかから——わずかに、軋むような音がしていた。

きぃ……、きぃ……。

「……ねずみか?」

男はそうつぶやいたが、自分でも信じていなかった。

その音には“間”があった。規則的すぎた。

まるで、誰かが——歩いているようだった。

その夜、男は夢を見た。

屋根裏の梁(はり)に、白い手がぶら下がっていた。

その手は、指先だけで男を指していた。

動かないのに、確かに見ていた。その“目”のような感覚が、男の背中に貼りついていた。

目が覚めたとき、部屋は暗かった。

月は雲に隠れ、窓の外は墨を流したように黒い。

男は立ち上がった。床板が軽く軋む。

ゆっくりと、窓に近づく。

窓のガラスに、何かが映っていた。

自分の顔——ではなかった。

朝になっても、その影のことは、思い出せなかった。

「お湯は一階にございます。洗面所は奥でございます。」

女中の声は、昨夜と変わらぬ調子だった。

しかし彼女の目は、何かを図るように、男の顔を見つめていた。

「よく、お休みになれましたか?」

「ええ……まあ。」

男は、苦笑するしかなかった。

【第三章:我か彼か】

その日から、男は毎晩、屋根裏の窓辺に座るようになった。

書くことも読むこともせず、ただ、東京の夜を見下ろしていた。

窓の外には、人の形をした明かりが浮かんでは消えた。

誰かが傘を差し、誰かが立ち止まり、誰かが顔を上げた。

けれど、屋根裏部屋の中では——誰も、動いていないはずだった。

それでも男は、たしかに聞いていた。

きぃ……きぃ……と、床板を踏む足音。

ぴたり、と止まり、次の瞬間には、背後の空気がわずかに沈む。

まるで、誰かが自分の呼吸に合わせて歩いているような、そんな感覚。

ある夜、男は意を決して声を出した。

「そこに……いるんですか?」

沈黙。

……いや、違う。沈黙ではなかった。

聞こえてきたのは、笑い声のような呼吸音だった。

喉の奥でくぐもるような、湿った笑い。

「……あなたは、いつから……そこに?」

男の声が震えた。

言葉の途中で、自分が話している理由が分からなくなった。

声をかけた相手は、果たして他の誰かだったのか——

それとも、自分の中の何かだったのか。

次の日、男は町へ出た。

帽子を目深にかぶり、新聞を買い、喫茶店の窓辺に座った。

人の顔を見ると、妙なざわめきが胸の奥で広がる。

似ている。あの気配に。あの笑いに。

ふと、窓ガラスに映る自分の顔が、

昨夜、窓に浮かんだ“それ”と重なって見えた。

「……違う、違う……」

男は震える手で珈琲を飲んだ。

味がしなかった。

【第四章:鏡の中の男】

屋敷に戻った夜、男は鏡を見た。

屋根裏の部屋には鏡などない。

だがなぜか、今夜の壁の隅には、ひびの入った手鏡が立てかけられていた。

誰が置いたのか、いつからあったのか、覚えていない。

男は、そっとその鏡に近づいた。

鏡の奥には、男が映っていた。

いや、よく見ると——何かが違った。

目の焦点が、こちらを見ていない。

鼻筋がわずかに歪んでいる。

唇の端が、笑っているようで笑っていない。

男は目をそらした。

そして、もう一度だけ見直した。

今度は——何も映っていなかった。

その夜、夢の中で誰かが語りかけてきた。

「わしは、あんたや。」

声は男の声だった。

だが、どこか湿った響きで、何重にも重なっていた。

「ずっと、見てたやろ? 屋根裏から。あれ、わしや。」

「……お前は……」

「もう分かっとるやろ? わしは、ずっとここにおった。」

声がそう言ったとき、男の背中に、ぬるい手が触れた気がした。

首の後ろから、肩へ、肩から耳の裏へ。

その手は、まるで自分の手のようだった。

目が覚めた時、男の耳元にはまだかすかに声が残っていた。

「わしは、あんたの奥で生きてる。」

「見てるだけでは、もう足らんのや。」

【第五章:男のゆくえ】

夜、屋根裏の窓が開いていた。

開けた覚えはなかった。

月が真っ直ぐに差し込んでいた。

光は斜めに床を切り取り、部屋の片隅にもう一つの影を落としていた。

男は静かに立ち上がる。

影もまた、静かに立ち上がる。

男が右手を上げると、影も右手を上げた。

左を向くと、影も左を向く。

歩き出すと、影も歩き出す。

……だが、歩調が半拍だけ、ずれていた。

気づけば、男は部屋の隅にあった手鏡の前に立っていた。

月明かりの中、そっと鏡をのぞき込む。

「なんだ?これはいったい誰なんだ?」

鏡の中にいたのは、自分ではなかった。

それは、あの“関西弁の男”だった。

こちらをじっと見つめている。

笑っているようで笑っていない目。

そして、唇だけがにやりと歪んでいた。

男は声を上げようとした。

だが、からからに乾いた喉からは空気しか出なかった。

ぐらりと視界が傾き、身体が“何か”に引かれていく。

落ちていく。

鏡の奥へ、闇の底へ。

ふと、屋根裏の窓がきぃ……と音を立てて閉じた。

……

……。

「よく、お休みになれましたか?」

——聞き覚えのある声。女中だった。

男は目を開けた。

畳の匂い。旅館のような和室。

差し込む朝の光。

「……はい、ほんまに。こんなによう寝れたんは何年ぶりやろなあ。

悪い夢から覚めたような、ええ気分やわ。」

そう答えたのは、あの関西弁の男だった。

にやり、と笑ったその目は、空っぽだった。

まるで、長い長い眠りから解放されたもののように。

女中はほっとしたように微笑み、言った。

「それは、ようございました。」

そして立ち上がり、部屋を出ていった。

……

同じころ、屋敷の屋根裏。

窓はきっちりと閉じられ、鍵がかけられている。

誰もいないはずのその空間に、きぃ……と床が鳴った。

そして、小さな声が響いた。

「……ここは、静かで、落ち着くな……」

その声は、もう関西弁ではなかった。

あとがたり

今宵も、ひとつの記憶を読み終えてくださり、ありがとうございました。

見る者と、見られる者。

出る者と、取り残される者。

この世界には、ほんの少しだけズレた“境目”が存在いたします。

うっかりしていると、あなたもふとその“境目”に引き込まれてしまうかも知れません。

——では、今宵はこれまで。また次の記憶でお目にかかりましょう。

🔮次回予告

「次にご案内するのは、白布の下でまどろむ“芋虫の姫”。

その唇に微笑みはあるが、誰もその意味を知る者はいないのです。」